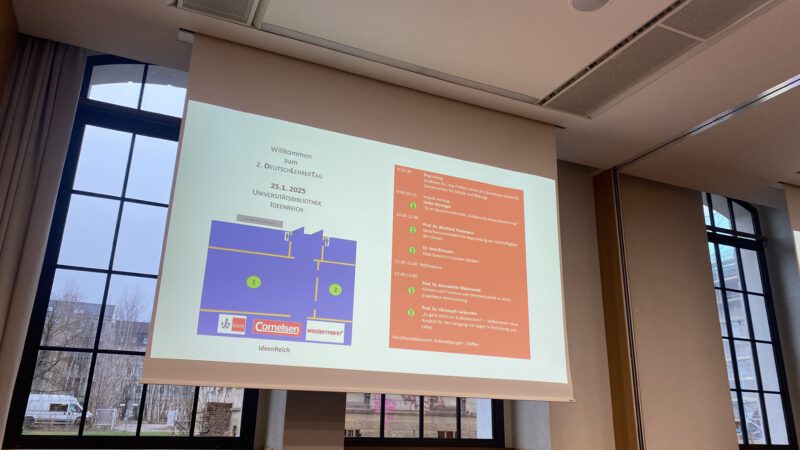

Ende Januar hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen des zweiten Deutschlehrertages an der TU Chemnitz einen interaktiven Workshop zum Thema Hate Speech mit Lehrerinnen der Sekundarstufe II durchzuführen. Das Ziel des Workshops war es, zu beleuchten, wie Hate Speech in sozialen Medien sprachlich funktioniert, welche Mechanismen dahinterstehen und wie Lehrkräfte das Thema in ihren Unterricht integrieren können.

Warum ist es wichtig, Hate Speech sprachlich zu analysieren?

Hate Speech ist ein Phänomen, das nicht nur gesellschaftlich brisant ist, sondern auch sprachwissenschaftlich interessant. Beleidigungen, Abwertungen oder gezielte Hetze gegen bestimmte Gruppen folgen häufig bestimmten sprachlichen Mustern. Diese Muster zu erkennen, ist meines Erachtens der erste Schritt, um Hate Speech zu identifizieren und ihr entgegenzuwirken. Deshalb habe ich im Workshop gemeinsam mit den Lehrerinnen reale Beispiele analysiert und Strategien erarbeitet, um Hassrede bewusst wahrzunehmen und sprachlich darauf zu reagieren.

Praxisnahe Ansätze für den Unterricht

Ein zentraler Bestandteil des Workshops war es, praxisnahe Übungen zu entwickeln, die Lehrer*innen direkt im Unterricht einsetzen können. Dazu gehörte unter anderem ein gemeinsames Brainstorming:

- Wie kann das Thema Hate Speech in den Lehrplan integriert werden?

- Welche Methoden eignen sich, um Schüler*innen für respektvolle Kommunikation zu sensibilisieren?

- Wie kann der kritische Umgang mit Online-Inhalten gefördert werden?

Besonders spannend war die Diskussion darüber, wie Hate Speech mit anderen sprachlichen Phänomenen zusammenhängt. Dabei kam auch die Frage auf, welche Rolle Musik – insbesondere Songtexte – spielen kann. Viele Songtexte greifen gesellschaftliche Themen auf, reproduzieren aber auch problematische Sprachmuster. Diese Verbindung eröffnet eine Möglichkeit, sprachliche Reflexion mit einem Medium zu verknüpfen, das Jugendlichen besonders nahesteht.

Fazit: Ein hochaktuelles Thema mit Relevanz für den Schulalltag

Was im Workshop besonders deutlich wurde: Hate Speech ist ein hochaktuelles Thema, mit dem Lehrkräfte immer wieder im Schulalltag konfrontiert werden – sei es im Unterricht oder in persönlichen Gesprächen mit Schülerinnen. Deshalb hat es mir besonders viel Freude gemacht, nicht nur fachliche Impulse zu geben, sondern auch für die Fragen und Anliegen der Teilnehmenden da zu sein.

Ich freue mich darauf, diese Arbeit weiterzuführen und bin gespannt auf den Austausch mit Lehrkräften, die dieses wichtige Thema in ihren Unterricht integrieren möchten.